| 2025 / 04 «« ■ »» |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

meaning of mark ::  nothing ,

nothing ,  comment

comment

Counter

total : 06534

yesterday : 765 / today : 274

Online Status

Profile

hHandleName = Fe+;

某メーカ勤務の怪しい会社員。

40代に突入しても不惑の域に達しない。

某メーカ勤務の怪しい会社員。

40代に突入しても不惑の域に達しない。

Recent Diary

Recent Comments

RSS & Atom Feed

2006/11/21

2006/11/18

本日の異文化コミュニケーションでのプレゼンは突貫工事。

なのに、褒めてもらえたのがラッキーという感じです。

会社で新人研修をするための教育者研修で習った「ロジカル・ライティング」。

この研修のおかげで、文章を書くときに明確な方向性をイメージできる能力が向上しました。

これはありがたいことです。

今日のプレゼンで大事にした点は3つ。

1つ目は、「結論」「各論」「総論」の順番にすること。明示すること。

2つ目は、あえて、総論と結論を逆にしたこと。(プレゼンなのでインパクト重視)

3つ目は、テーマ(主張したいこと)は必ず1つに絞ること。

でした。

手法は「高橋メソッド」をチョイス。

作るのが楽で、3分間という短い時間でのプレゼンには最適。

ちなみに、意外と「ロジカルライティング苦手」という人がいますが、Fe+は以下のプロセスで書いています。

0.結論を決める

1.まず大筋の章立てを行い目次を作成する

2.結論を書く

3.章立てた各論の中身を埋める

4.各論をブレークダウンして、章を分解してゆく

5.各論がMECEになっているかチェック

6.各論が結論とずれていたら、各論もしくは結論を修正する

7.総論を書く

8.総論が各論、もしくは結論とずれていないかチェック

9.終了

ってな感じです。

このとき、重要視するのが、1の「章立てを行う」です。

フォーマル度が高いほど、時間を消費します。

ここで、大まかなストーリとゴールを設定します。

これができていれば、全体のフレームワークが完成しているので、よほどのことがない限り脱線したりしません。

気合を入れるときにはMindMapを使って、章立てを検討したりします。

基本は、「大から小へ」の流れ。

全体の枠組みさえできてしまえば、ゴールも明確になるため、作業も楽です。

しかも、全体として「芯が一本通った」状態になりやすいので、ロジカルに書きやすいですし。

このような手順を、「てきとー」に適用したのが、Fe+流「ロジカルプレゼン」。

大体1時間もあれば、プレゼン資料は完成できます。

た・だ・し。

結論を先に作るのに時間がかかるんだよな〜。

ちなみに、ライティングはロジカルでも、内容のロジカルさは保障しません。

なのに、褒めてもらえたのがラッキーという感じです。

会社で新人研修をするための教育者研修で習った「ロジカル・ライティング」。

この研修のおかげで、文章を書くときに明確な方向性をイメージできる能力が向上しました。

これはありがたいことです。

今日のプレゼンで大事にした点は3つ。

1つ目は、「結論」「各論」「総論」の順番にすること。明示すること。

2つ目は、あえて、総論と結論を逆にしたこと。(プレゼンなのでインパクト重視)

3つ目は、テーマ(主張したいこと)は必ず1つに絞ること。

でした。

手法は「高橋メソッド」をチョイス。

作るのが楽で、3分間という短い時間でのプレゼンには最適。

ちなみに、意外と「ロジカルライティング苦手」という人がいますが、Fe+は以下のプロセスで書いています。

0.結論を決める

1.まず大筋の章立てを行い目次を作成する

2.結論を書く

3.章立てた各論の中身を埋める

4.各論をブレークダウンして、章を分解してゆく

5.各論がMECEになっているかチェック

6.各論が結論とずれていたら、各論もしくは結論を修正する

7.総論を書く

8.総論が各論、もしくは結論とずれていないかチェック

9.終了

ってな感じです。

このとき、重要視するのが、1の「章立てを行う」です。

フォーマル度が高いほど、時間を消費します。

ここで、大まかなストーリとゴールを設定します。

これができていれば、全体のフレームワークが完成しているので、よほどのことがない限り脱線したりしません。

気合を入れるときにはMindMapを使って、章立てを検討したりします。

基本は、「大から小へ」の流れ。

全体の枠組みさえできてしまえば、ゴールも明確になるため、作業も楽です。

しかも、全体として「芯が一本通った」状態になりやすいので、ロジカルに書きやすいですし。

このような手順を、「てきとー」に適用したのが、Fe+流「ロジカルプレゼン」。

大体1時間もあれば、プレゼン資料は完成できます。

た・だ・し。

結論を先に作るのに時間がかかるんだよな〜。

ちなみに、ライティングはロジカルでも、内容のロジカルさは保障しません。

posted at 2006/11/18 17:35:40

lastupdate at 2006/11/18 17:36:39

【修正】

comments (0)

||

いかんな〜、勉強不足。

オペレーションの授業で先生が使っていた言葉「マーチャンダイジング」に頭が??状態。

急いで調べてみました。

なるほど、「マーチャンダイジングをする人」→マーチャンダイザーね。

ほうほう。

んで、仕入れを決定するから、「需要予測が大切だ」と。

なるほど〜

オペレーションの授業で先生が使っていた言葉「マーチャンダイジング」に頭が??状態。

急いで調べてみました。

マーチャンダイジングを企画するとは、結局「ターゲットに、何を、いくらで、どのように提供するか」を決定することです。すなわち、設定したターゲットに対し、

1.提供物の品揃え(仕入・在庫)を決定する

2.価格を決定する

3.販売形態を決定する

ことです。

マーチャンダイジングを「品揃え(仕入、在庫)」という意味にのみよく使われますが、実は「価格決定」「販売形態の選択」という意味も含まれています。同じような種類の商品でも、販売形態によって売れる価格、必要な品揃えも変わるからです。

なるほど、「マーチャンダイジングをする人」→マーチャンダイザーね。

ほうほう。

んで、仕入れを決定するから、「需要予測が大切だ」と。

なるほど〜

posted at 2006/11/18 17:00:10

lastupdate at 2006/11/18 17:00:10

【修正】

comments (0)

||

2006/11/17

こんな経験、今まであっただろうか?

ビールを飲もうとして、飲めない!

理由は、「眠いから!」。

ひぇ〜、今まで「睡眠欲よりも、飲酒欲」と思っていたのに実行できず。

ビール飲む元気もなく、ベッドへ滑り込んでしまいました。

後期は土曜日も授業があるので、身体が休まることがないですね。

日曜日も、結構出かける予定が入ってしまったりするので。

土曜の朝が本当につらい。

しかも土曜日の授業の予習がキツイ。

宿題も多い!

いつも金曜日の夜から、土曜日の朝まで、てんてこ舞いですよ。ホント。

マイコプラズマが完治するのに時間がかかった原因は、「体力を回復するための睡眠時間が取れない」ってことが原因では?

と思っています。

わかっていたことだけれども、やっぱりつらいね〜。

ビールを飲もうとして、飲めない!

理由は、「眠いから!」。

ひぇ〜、今まで「睡眠欲よりも、飲酒欲」と思っていたのに実行できず。

ビール飲む元気もなく、ベッドへ滑り込んでしまいました。

後期は土曜日も授業があるので、身体が休まることがないですね。

日曜日も、結構出かける予定が入ってしまったりするので。

土曜の朝が本当につらい。

しかも土曜日の授業の予習がキツイ。

宿題も多い!

いつも金曜日の夜から、土曜日の朝まで、てんてこ舞いですよ。ホント。

マイコプラズマが完治するのに時間がかかった原因は、「体力を回復するための睡眠時間が取れない」ってことが原因では?

と思っています。

わかっていたことだけれども、やっぱりつらいね〜。

posted at 2006/11/18 16:56:18

lastupdate at 2006/11/18 16:56:18

【修正】

comments (0)

||

2006/11/15

後期は、組織行動論、キャリア開発という「モチベーション理論」「リーダシップ理論」が重点的に学べるチャンスに恵まれております。

システム4、SL理論、Hi-Hiパラダイム、コンテンジェンシー理論等々。

色々学んでいると、CCPM(Critical Chain Project Management)で掲げている、ODSCの本質が見えてくるんですよね。

ODSCは上記の理論に裏付けられている気がします。

ちなみにODSCは、O(目的)、D(成果物)、SC(成功基準)の集合です。

このODSC、本質からはずれて使っている組織があります。そう。

我が部署です

もうね、岸良さんも言っていたでしょ?

「OSDCはステークホルダで共同で作るものだ」って。

マネージャが作るものじゃない、ってところがミソだって。

これはモチベーション理論に裏付けられている事なんだよね。

いずれきちんと使えるように助言しなくっちゃ。

システム4、SL理論、Hi-Hiパラダイム、コンテンジェンシー理論等々。

色々学んでいると、CCPM(Critical Chain Project Management)で掲げている、ODSCの本質が見えてくるんですよね。

ODSCは上記の理論に裏付けられている気がします。

ちなみにODSCは、O(目的)、D(成果物)、SC(成功基準)の集合です。

このODSC、本質からはずれて使っている組織があります。そう。

我が部署です

もうね、岸良さんも言っていたでしょ?

「OSDCはステークホルダで共同で作るものだ」って。

マネージャが作るものじゃない、ってところがミソだって。

これはモチベーション理論に裏付けられている事なんだよね。

いずれきちんと使えるように助言しなくっちゃ。

posted at 2006/11/15 1:28:33

lastupdate at 2006/11/15 1:28:33

【修正】

comments (0)

||

2006/11/02

2006/11/01

「現場主義」ってやつですね。

キャリア開発の授業は個人的には楽しいので、先生にメールを出して「キャリア・コンサルタント」になるために、どの辺り手を付けたら良いでしょうか?

というメールを出しました。

と同時に、「実践できる場ってありますか」と質問。

つまり本当の気持ちは、「資格よりも場数」なんですよ。

本当は一年で100クライアント位カウンセリングしてみたいんです。

理論は実践で活用できてナンボ。

本当のカウンセラを名乗れるようになってから胸張って「カウンセラです」って言いたいですね。

これは、臨床心理学を学ぶ時にも言えるけど。

とにかく現場で学び、多くのものを得たいと思っています。

これ本気です。

だから、MBA取ったらホントに臨床心理学勉強します。

こんどこそ学費が安い所へ

キャリア開発の授業は個人的には楽しいので、先生にメールを出して「キャリア・コンサルタント」になるために、どの辺り手を付けたら良いでしょうか?

というメールを出しました。

と同時に、「実践できる場ってありますか」と質問。

つまり本当の気持ちは、「資格よりも場数」なんですよ。

本当は一年で100クライアント位カウンセリングしてみたいんです。

理論は実践で活用できてナンボ。

本当のカウンセラを名乗れるようになってから胸張って「カウンセラです」って言いたいですね。

これは、臨床心理学を学ぶ時にも言えるけど。

とにかく現場で学び、多くのものを得たいと思っています。

これ本気です。

だから、MBA取ったらホントに臨床心理学勉強します。

posted at 2006/11/01 0:49:01

lastupdate at 2006/11/01 16:21:09

【修正】

comments (0)

||

2006/10/31

最近帰りが遅くなったりするとタクシーを利用する訳ですが、運転手のおいちゃんには色々と勉強させて貰っています。

まず視点が2つあります。

1つ目は、道路事情や地域情報などのお役立ち情報

そして2つ目は、仕事への姿勢、サービスへの考え方についてです。

まず、運転手が自分の事を「人間を運搬する車両を運転するのが役目」と思っているのか、それとも「お客様を快適に目的地まで送るのが役目」と考えているのかで、姿勢は180度変わってきます。

前者は、ひたすら運転するのが目的ですから、黙々と、悪く言えば「乗せている乗客」など無視して運転を続けりゃいいという方向性へ。

後者は、サービスを何か考えます。揺れないようにする、話しかけて和ませるなんていうのもサービスの一環かもしれませんね。

とにかく「自分の仕事は何か?」を定義する方向によって、人は取る態度も姿勢も異なってくるってことなんでしょうね。

次に、コンビニでの例を挙げてみましょうか。

最近では労働力としてバイトを雇うっていう形態が常識になってきましたね。

高校生、大学生、もろもろ。

きちんとしているバイトの方もいますが、大概はきちんとしていませんね。

レジの対応が悪かったり、かったるそうに掃除していたり、だるそうに話したり、おおよそ「社会で働いている」という自覚の希薄さから来るいい加減な仕事をしている人が目立ちます。

彼ら、彼女らの行動原理は、「遊ぶお金が欲しい」「欲しいモノがある」とうい経済的な動機付けによって行われていると想像できる訳ですが、この経済的な動機付けによって「だから良い仕事をする」って訳じゃないんですよね。

つまり、「仕事を通して何かを得よう」という気持ちが無ければ、それは何ら行動に結びつかないって事なのかも知れません。

でも、そういう人達でも、大学で就職活動をして、会社に定期採用で就職するときちんと仕事をしちゃったりする事もあるわけで、やっぱり「主観的な動機付け」が重要なファクターなんだろうなと思う訳です。

さて、話を戻しましょう。

過日、非常に素晴らしい応対をするタクシーの運転手さんがいました。

風邪をひいていたので、後部座席で咳こんでいました。

そしたら、「お一ついかがですか」と飴をくれます。

そして「辛いでしょうから」といって、予備にもう一つ渡してくれました。

そのとき、考えたんですが、「こういうサービスって教育じゃ実現できない」と。

何が言いたいかというと、「所詮、企業の教育なんて、その人の持っている生まれ持った性格、資質、生きてきた背景、価値観以上の事は教えられない」んですよね。

「企業が従業員を教育できる範囲は1割にも満たない」と、本で読んだことがあります。

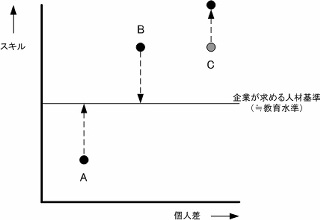

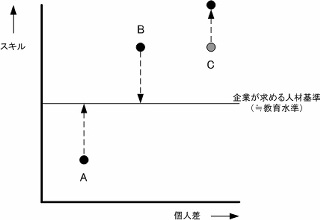

上のモデルは、それを適当に示したものです。

横のラインは、企業の求める人材、最低限欲している人材像としましょう。

一般的に、求める水準よりも低い人材は、底上げされます。

Aのタイプに該当します。

しかし世の中面白いもので、教育って「洗脳」という側面を持ちますから、たまに水準以上の人が、水準まで「引き下げられてしまう」という事態もたまに起こります。

役所なんかが典型例かもしれませんね。

これはBタイプに該当します。

そして、Cタイプ。

このタイプは、元々水準以上、そして教育によってもっとスキルが向上するタイプです。

このCタイプになる要件は、企業の教育内容と、被教育者との間に利害関係が一致したときだと思われます。

こう考えると、「企業の教育で、求める人材を作り上げるのは難しい」ってことになりますね。

だったら、最初から水準以上の人材で固めて教育なんてしなきゃいい、と。

そういう人材雇用をしているのがgoogleな訳で、これはこれで正解のような気がします。

さて、世の中は秀才、天才、偉人を基準にして回す訳にはいきません。

どのようにして、Aタイプ、Bタイプの人達と接していけばいいんでしょうか。

やはり、「利害関係が一致する」こと以外ないんじゃないかと。

利害関係が、組織の方向性と一致するだけで、ある程度のパフォーマンスは期待できます。

Aタイプでも、どんどん水準以上に育っていくことだって可能。

Bタイプも生まれません。

しかし確率的にしか存在しない、水準以上に伸びて行くAタイプ、Cタイプを待っているだけでは企業はやっていけません。

なので、それに対処する方法が必要なわけですが、それは企業それぞれ。

しかし、現場で少しでも戦略的に「伸びて行くAタイプ」と「Cタイプ」を作り出そうとすれば、「本能に訴える」のが一番だと結論づけています。

本能とは、「楽しいこと」「うれしいこと」。

それだけ。

それだけでいいと思います。

とにかく楽しいこと。

それは生き甲斐になります。

動機付けにもなります。

自己研鑽も勝手にやります。

だからFe+は「褒めること」を大切にしています。

まず視点が2つあります。

1つ目は、道路事情や地域情報などのお役立ち情報

そして2つ目は、仕事への姿勢、サービスへの考え方についてです。

まず、運転手が自分の事を「人間を運搬する車両を運転するのが役目」と思っているのか、それとも「お客様を快適に目的地まで送るのが役目」と考えているのかで、姿勢は180度変わってきます。

前者は、ひたすら運転するのが目的ですから、黙々と、悪く言えば「乗せている乗客」など無視して運転を続けりゃいいという方向性へ。

後者は、サービスを何か考えます。揺れないようにする、話しかけて和ませるなんていうのもサービスの一環かもしれませんね。

とにかく「自分の仕事は何か?」を定義する方向によって、人は取る態度も姿勢も異なってくるってことなんでしょうね。

次に、コンビニでの例を挙げてみましょうか。

最近では労働力としてバイトを雇うっていう形態が常識になってきましたね。

高校生、大学生、もろもろ。

きちんとしているバイトの方もいますが、大概はきちんとしていませんね。

レジの対応が悪かったり、かったるそうに掃除していたり、だるそうに話したり、おおよそ「社会で働いている」という自覚の希薄さから来るいい加減な仕事をしている人が目立ちます。

彼ら、彼女らの行動原理は、「遊ぶお金が欲しい」「欲しいモノがある」とうい経済的な動機付けによって行われていると想像できる訳ですが、この経済的な動機付けによって「だから良い仕事をする」って訳じゃないんですよね。

つまり、「仕事を通して何かを得よう」という気持ちが無ければ、それは何ら行動に結びつかないって事なのかも知れません。

でも、そういう人達でも、大学で就職活動をして、会社に定期採用で就職するときちんと仕事をしちゃったりする事もあるわけで、やっぱり「主観的な動機付け」が重要なファクターなんだろうなと思う訳です。

さて、話を戻しましょう。

過日、非常に素晴らしい応対をするタクシーの運転手さんがいました。

風邪をひいていたので、後部座席で咳こんでいました。

そしたら、「お一ついかがですか」と飴をくれます。

そして「辛いでしょうから」といって、予備にもう一つ渡してくれました。

そのとき、考えたんですが、「こういうサービスって教育じゃ実現できない」と。

何が言いたいかというと、「所詮、企業の教育なんて、その人の持っている生まれ持った性格、資質、生きてきた背景、価値観以上の事は教えられない」んですよね。

「企業が従業員を教育できる範囲は1割にも満たない」と、本で読んだことがあります。

上のモデルは、それを適当に示したものです。

横のラインは、企業の求める人材、最低限欲している人材像としましょう。

一般的に、求める水準よりも低い人材は、底上げされます。

Aのタイプに該当します。

しかし世の中面白いもので、教育って「洗脳」という側面を持ちますから、たまに水準以上の人が、水準まで「引き下げられてしまう」という事態もたまに起こります。

役所なんかが典型例かもしれませんね。

これはBタイプに該当します。

そして、Cタイプ。

このタイプは、元々水準以上、そして教育によってもっとスキルが向上するタイプです。

このCタイプになる要件は、企業の教育内容と、被教育者との間に利害関係が一致したときだと思われます。

こう考えると、「企業の教育で、求める人材を作り上げるのは難しい」ってことになりますね。

だったら、最初から水準以上の人材で固めて教育なんてしなきゃいい、と。

そういう人材雇用をしているのがgoogleな訳で、これはこれで正解のような気がします。

さて、世の中は秀才、天才、偉人を基準にして回す訳にはいきません。

どのようにして、Aタイプ、Bタイプの人達と接していけばいいんでしょうか。

やはり、「利害関係が一致する」こと以外ないんじゃないかと。

利害関係が、組織の方向性と一致するだけで、ある程度のパフォーマンスは期待できます。

Aタイプでも、どんどん水準以上に育っていくことだって可能。

Bタイプも生まれません。

しかし確率的にしか存在しない、水準以上に伸びて行くAタイプ、Cタイプを待っているだけでは企業はやっていけません。

なので、それに対処する方法が必要なわけですが、それは企業それぞれ。

しかし、現場で少しでも戦略的に「伸びて行くAタイプ」と「Cタイプ」を作り出そうとすれば、「本能に訴える」のが一番だと結論づけています。

本能とは、「楽しいこと」「うれしいこと」。

それだけ。

それだけでいいと思います。

とにかく楽しいこと。

それは生き甲斐になります。

動機付けにもなります。

自己研鑽も勝手にやります。

だからFe+は「褒めること」を大切にしています。

posted at 2006/10/31 13:12:40

lastupdate at 2006/11/01 0:41:21

【修正】

comments (0)

||

Menu

Category

Pageview Ranking

Search

Link