| 2025 / 06 «« ■ »» |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

meaning of mark ::  nothing ,

nothing ,  comment

comment

Counter

total : 15861

yesterday : 579 / today : 478

Online Status

Profile

hHandleName = Fe+;

某メーカ勤務の怪しい会社員。

40代に突入しても不惑の域に達しない。

某メーカ勤務の怪しい会社員。

40代に突入しても不惑の域に達しない。

Recent Diary

Recent Comments

RSS & Atom Feed

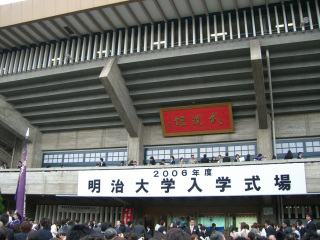

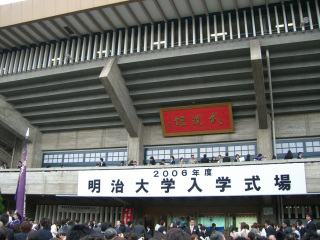

2006/04/07

本日は学部&大学院の合同入学式。

開始10分前くらいに到着したら既にスゴイ人だかり。

しかも、前日に会社の送歓迎会で飲みまくり、軽く二日酔い状態。

にしてもすごい人数ですなぁ。

日本武道館を満杯にする位の人がいました。

↑

3階席までびっしり。

周りは16,17位歳の離れた人達だらけ。

まぁ、元気ですね〜皆さん。

爆睡している人もいましたけど。

↑

桜ももう終わりかな?

ご両親が出してくれている高額な学費に見合う勉強をして下さいね。

きっと社会に出てから、様々な後悔と両親への感謝の気持ちが生まれますから。

と思わずオヤヂ視点。

開始10分前くらいに到着したら既にスゴイ人だかり。

しかも、前日に会社の送歓迎会で飲みまくり、軽く二日酔い状態。

にしてもすごい人数ですなぁ。

日本武道館を満杯にする位の人がいました。

↑

3階席までびっしり。

周りは16,17位歳の離れた人達だらけ。

まぁ、元気ですね〜皆さん。

爆睡している人もいましたけど。

↑

桜ももう終わりかな?

ご両親が出してくれている高額な学費に見合う勉強をして下さいね。

きっと社会に出てから、様々な後悔と両親への感謝の気持ちが生まれますから。

と思わずオヤヂ視点。

posted at 2006/04/07 21:45:46

lastupdate at 2006/04/07 21:45:46

【修正】

comments (0)

||

2006/04/10

えー授業が始まりました。

どれを選択するか悩みどころです。

とりあえず、月曜日。

ベーシック・マーケティング

ベーシック・マーケティングは、Fe+的には期待していた授業。

内容も良く、楽しかったのでこれは決定ですな。

何をやるにも基本は大事。

「マーケティングとは?」と聞かれてきちんと回答できるようにしなければね。

本質を理解するという意味で。

ドラッカーの事も調べないとね。

本も読まなきゃ。

経営戦略

マネジメントを中心に学ぶFe+としては必須。

この授業は方針として予習前提なので日曜日に勉強しなければ。

ウェルチとマイケル・ポーター、バーニーについて調査の必要性あり。

関連書籍を探さなくては。

キーワードは、「リソース」と「ポジショニング」。

ちなみにこの「本日の授業」シリーズにオチはありませぬ。

ただのログなので。

MBAに興味のある方は是非。

どれを選択するか悩みどころです。

とりあえず、月曜日。

ベーシック・マーケティング

ベーシック・マーケティングは、Fe+的には期待していた授業。

内容も良く、楽しかったのでこれは決定ですな。

何をやるにも基本は大事。

「マーケティングとは?」と聞かれてきちんと回答できるようにしなければね。

本質を理解するという意味で。

ドラッカーの事も調べないとね。

本も読まなきゃ。

経営戦略

マネジメントを中心に学ぶFe+としては必須。

この授業は方針として予習前提なので日曜日に勉強しなければ。

ウェルチとマイケル・ポーター、バーニーについて調査の必要性あり。

関連書籍を探さなくては。

キーワードは、「リソース」と「ポジショニング」。

ちなみにこの「本日の授業」シリーズにオチはありませぬ。

ただのログなので。

MBAに興味のある方は是非。

posted at 2006/04/11 23:22:17

lastupdate at 2006/04/11 23:22:17

【修正】

comments (0)

||

2006/04/11

経営組織論

悩む。

内容的には面白い。

しかし同じ時間にやっている「マクロ経済学」も魅力的。

最後まで悩みそう。

「目的」と「手段」を強く意識している先生なので個人的には楽しい。

本質を追求するには最適な先生かも。

経済学の本質は?→富の公平な分配。

っていうくだりも面白い。

うーん、悩む。

財務会計論

会計の世界は全くの素人。

「簿記って何よ」レベル。

(ちなみに、こんな人間でもMBAスクールに行けます。やる気さえあれば何でもできるっていう証拠ですし、MBSがそういう多様な人材を入学させてくれる良い学校である証拠ですが)

はっきり言ってヤヴァイ。

でも「素人歓迎」を掲げているので挑戦。

結果は、上々。

先生が明るくて楽しいですな。

全授業の全容が明らかになっている点も評価できます。

あまりにも基本知識がない領域なので関連書籍を読みまくるしかないかな?

とりあえず「簿記が何をやっているのか」について位は、次週までに勉強しておこう。

MBAの知識が向上したか判定出来る本「企業分析入門」を買おう。

今現在の知識で読んで、一年後に再び読んだときにどれだけ理解出来るようになったかでMBAとしての知識向上を実感できるそうな。

それだけ、読むのにMBAとしての知識が必要とのこと。

悩む。

内容的には面白い。

しかし同じ時間にやっている「マクロ経済学」も魅力的。

最後まで悩みそう。

「目的」と「手段」を強く意識している先生なので個人的には楽しい。

本質を追求するには最適な先生かも。

経済学の本質は?→富の公平な分配。

っていうくだりも面白い。

うーん、悩む。

財務会計論

会計の世界は全くの素人。

「簿記って何よ」レベル。

(ちなみに、こんな人間でもMBAスクールに行けます。やる気さえあれば何でもできるっていう証拠ですし、MBSがそういう多様な人材を入学させてくれる良い学校である証拠ですが)

はっきり言ってヤヴァイ。

でも「素人歓迎」を掲げているので挑戦。

結果は、上々。

先生が明るくて楽しいですな。

全授業の全容が明らかになっている点も評価できます。

あまりにも基本知識がない領域なので関連書籍を読みまくるしかないかな?

とりあえず「簿記が何をやっているのか」について位は、次週までに勉強しておこう。

MBAの知識が向上したか判定出来る本「企業分析入門」を買おう。

今現在の知識で読んで、一年後に再び読んだときにどれだけ理解出来るようになったかでMBAとしての知識向上を実感できるそうな。

それだけ、読むのにMBAとしての知識が必要とのこと。

posted at 2006/04/11 23:32:49

lastupdate at 2006/04/11 23:44:04

【修正】

comments (0)

||

2006/04/12

オペレーション入門

ビジネスのプロセスを学ぶ。

内容は至ってシンプルだが、MBAとしては絶対におさえなければならないツボ。

教授も「MBAとして知っておかなければ恥ずかしいという知識を教える」と言っているしね。

言い換えると「MBAらしくしてくれる」授業なのかも知れない。

今日聞いて改めて思ったが、会計の知識は企業活動の意志決定に重要な割合を占めてますな。

若干、会計関係の授業はあまり興味がなかったけど、こりゃ考えを改めないとだめだな。

少なくとも意志決定に重要な管理会計、対外的に重要な財務会計は必須。

マネジメント入門

教授曰く、「この授業はマネジメント向けにあらず、MBA向けである」と。

つまり、マーケティング、アカウティング、ファイナンス、リアルエステート・・・。

どれを専門にしていようが、この「マネジメント」が基本であると。

オペレーション入門と同様に、MBAとして必須の知識群でもある。

マネジメントを歴史的な視点で考え、時代背景や当時の社会状況から生まれた理由などを探り、マネジメントの基本、本質を学ぶ。

オペレーション、マネジメント同様に、「ベース知識の向上」≒「用語を沢山知る」事を目指している。

「この2つをビジネススクールに来て、取らなかったらモグリ」に近い事を言ってたし。

ビジネスのプロセスを学ぶ。

内容は至ってシンプルだが、MBAとしては絶対におさえなければならないツボ。

教授も「MBAとして知っておかなければ恥ずかしいという知識を教える」と言っているしね。

言い換えると「MBAらしくしてくれる」授業なのかも知れない。

今日聞いて改めて思ったが、会計の知識は企業活動の意志決定に重要な割合を占めてますな。

若干、会計関係の授業はあまり興味がなかったけど、こりゃ考えを改めないとだめだな。

少なくとも意志決定に重要な管理会計、対外的に重要な財務会計は必須。

マネジメント入門

教授曰く、「この授業はマネジメント向けにあらず、MBA向けである」と。

つまり、マーケティング、アカウティング、ファイナンス、リアルエステート・・・。

どれを専門にしていようが、この「マネジメント」が基本であると。

オペレーション入門と同様に、MBAとして必須の知識群でもある。

マネジメントを歴史的な視点で考え、時代背景や当時の社会状況から生まれた理由などを探り、マネジメントの基本、本質を学ぶ。

オペレーション、マネジメント同様に、「ベース知識の向上」≒「用語を沢山知る」事を目指している。

「この2つをビジネススクールに来て、取らなかったらモグリ」に近い事を言ってたし。

posted at 2006/04/12 23:54:03

lastupdate at 2006/04/12 23:54:03

【修正】

comments (0)

||

2006/04/13

不動産基礎

まったくの素人。

仕事とまったく接点がないので、学ぶチャンスは活かしたいなと。

折角高い授業料払っているんだし、稀少な授業はおさえなくっちゃ。

不動産の歴史を振り返り、海外の不動産概念と日本の違いなどが簡単に説明された。

「不動産」と「動産」の違い、建物と土地を別の不動産として扱うのは日本独特であるとのこと。

アメリカでは、建物は「土地を改良したもの」なので同一視。

フランスやドイツも「土地の上に乗っているものは土地のもの」ってことで同一視。

つまり建物、土地を別の不動産として扱うのは珍しい事らしい。

これも歴史的背景がきちんとあって、土地に対して課税したかったかららしいんだけど。

まったくの素人。

仕事とまったく接点がないので、学ぶチャンスは活かしたいなと。

折角高い授業料払っているんだし、稀少な授業はおさえなくっちゃ。

不動産の歴史を振り返り、海外の不動産概念と日本の違いなどが簡単に説明された。

「不動産」と「動産」の違い、建物と土地を別の不動産として扱うのは日本独特であるとのこと。

アメリカでは、建物は「土地を改良したもの」なので同一視。

フランスやドイツも「土地の上に乗っているものは土地のもの」ってことで同一視。

つまり建物、土地を別の不動産として扱うのは珍しい事らしい。

これも歴史的背景がきちんとあって、土地に対して課税したかったかららしいんだけど。

posted at 2006/04/13 23:35:02

lastupdate at 2006/04/13 23:35:37

【修正】

comments (0)

||

2006/04/14

ブランド・マーケティング

人気教授の授業。

これは大正解かな〜。

かなり面白い。

アメリカではブランド・マーケティングの研究を専門にやっている人は三流なんだとか。

結局、ブランドはマーケティングの目的であり手段であると。

つまり、マーケティングを研究している人は、その側面から本質を分かってしまうので、盛んに研究される対象ではないらしい。

本授業は、「ブランド」というものを通じて、マーケティングを理解するための授業と考えた方がよさそうだ。

かなり理論的な授業なので本質を理解するには最適。

ベーシック・マーケティングと合わせて学ぶことによりシナジー効果が生まれそう。

ブランドには「もの」に得点を付けること、と知覚矯正を行うという側面がある。

つまり、商品が期待値以下でも「まぁ、〜のブランドだし」ということで満足してしまう。

これが知覚矯正。

程度が低くても「良い」と評価しちゃう。

しかし、ある期待値以下になると逆に、必要以上に悪い印象を与えてしまうので注意。

また、時間軸で利益を出す「ブランド価値」と、面的に利益を出す「ブランド活用」の2つがある。

ブランド価値は、希少性を重んじ、無闇に多人数を相手にしないことによりブランドの価値を高めて利益を得る。

一方、ブランド活用は、ブランドを広く多面的に活用することで利益を得る。

理想はブランド活用しつつ、ブランド価値を高める事。

ブランドの意味を理解私用とすると哲学の領域を勉強した方が良いらしい。

サルトルとか。

人気教授の授業。

これは大正解かな〜。

かなり面白い。

アメリカではブランド・マーケティングの研究を専門にやっている人は三流なんだとか。

結局、ブランドはマーケティングの目的であり手段であると。

つまり、マーケティングを研究している人は、その側面から本質を分かってしまうので、盛んに研究される対象ではないらしい。

本授業は、「ブランド」というものを通じて、マーケティングを理解するための授業と考えた方がよさそうだ。

かなり理論的な授業なので本質を理解するには最適。

ベーシック・マーケティングと合わせて学ぶことによりシナジー効果が生まれそう。

ブランドには「もの」に得点を付けること、と知覚矯正を行うという側面がある。

つまり、商品が期待値以下でも「まぁ、〜のブランドだし」ということで満足してしまう。

これが知覚矯正。

程度が低くても「良い」と評価しちゃう。

しかし、ある期待値以下になると逆に、必要以上に悪い印象を与えてしまうので注意。

また、時間軸で利益を出す「ブランド価値」と、面的に利益を出す「ブランド活用」の2つがある。

ブランド価値は、希少性を重んじ、無闇に多人数を相手にしないことによりブランドの価値を高めて利益を得る。

一方、ブランド活用は、ブランドを広く多面的に活用することで利益を得る。

理想はブランド活用しつつ、ブランド価値を高める事。

ブランドの意味を理解私用とすると哲学の領域を勉強した方が良いらしい。

サルトルとか。

posted at 2006/04/14 23:44:26

lastupdate at 2006/04/14 23:45:43

【修正】

comments (0)

||

経営戦略の授業で使うバーニーちゃんの「企業戦略論」ようやく買えました。

大学の書店は勿論、神保町でも売り切れ続出。

まぁ、MBSの生徒が買い占めたんでしょうけど。

会社の最寄り駅にあるブックワンで買いました。

企業戦略論【上】基本編 競争優位の構築と持続

企業戦略論【中】事業戦略編 競争優位の構築と持続

企業戦略論【下】全社戦略編 競争優位の構築と持続

原著も買うように言われたんだけど。

どうせ読めないし。簡単だって言ってたけど。

大学の書店は勿論、神保町でも売り切れ続出。

まぁ、MBSの生徒が買い占めたんでしょうけど。

会社の最寄り駅にあるブックワンで買いました。

企業戦略論【上】基本編 競争優位の構築と持続

企業戦略論【中】事業戦略編 競争優位の構築と持続

企業戦略論【下】全社戦略編 競争優位の構築と持続

原著も買うように言われたんだけど。

どうせ読めないし。

posted at 2006/04/14 23:55:10

lastupdate at 2006/04/14 23:55:10

【修正】

comments (0)

||

2006/04/17

ベーシック・マーケティング

What視点で思考しなければならないのは、どこでも同じか。

今日はマーケティングミックス。4Pの話。

プロダクトのコンセプトはWhat視点で考えよう。と。

つまり、顧客が「何をしたいのか」を考えるのがコンセプトなのよね。

それを実現する手段として製品(プロダクト)がある。

ふむ、確かに。

サービス・マーケティングの話も面白かった。

言われると「確かに」の連発なのよね。

無形のサービスであるとか、生産と消費が同時であるとか。

購買リスクが高いとか。

旅行で宿に泊まるとき、慎重に良い宿を探したり、飲み会で良い店を探したりする行為はリスク回避だったんだね。

SWOT分析も今回登場。

SW(強み、弱み)は、内的な事象を。

OT(機会、驚異)は、外的な事象を分析する。

外的は「自分達(達)ではどうしようもない事柄」を分析するんだよ。

ってことを憶えておこう。

経営戦略

ヨドバシカメラのポイントカードがどのような経営戦略に基づいているのか、どのような戦略になっていったのかをケーススタディ。

ふむ、「顧客情報の収集」「囲い込み」までは分かったけど、

「対メーカ対策」「資金繰り対策」ってのは気付かなかったなぁ。

強引な値引きをしない店だったら、商品の値崩れを気にしないで済むからメーカも安定供給してくれるしね。

顧客志向から会社志向に移行していったのか・・・。

それにしても驚いたのが「資金繰り対策」。

ポイントっていうのは、ポイント分のお金を顧客からヨドバシが集めているようなものだから、それを上手に運用すると。

それに気付いたからヤマダ電機でもポイント制を導入したのね。

それにしても「戦略」という言葉の定義が難しい。

とりあえず、戦略は構造的側面と、プロセスという二面性を持つこと。

それを意識した議論が大切であると言うことを憶えておこう。

あと、PPM(Product Portfolio Management)について何故、バーニーちゃんも伊丹ちゃんも触れなかったのか?

それを考えるのが来週までの宿題。

「何故考えなかったのか?」を考えるには、PPMが果たすべき役割を考え、経営戦略における位置付けを考えればいいかな?

つまり、経営戦略的にPPMがどのような意味を持つのか?

基本的には「持たない」と考えたから、バーニーちゃんも伊丹ちゃんも触れなかったのか?

それとも、あまりにも常識的過ぎて触れなかったのか?

ってな感じかな・・・

ん?ポートフォリオか。ポジショニング分析だよね。基本的には。

そうすると、マイケル・ポーター的?

バーニーは、リソース視点だから・・・って辺りを攻めるのが吉か?

What視点で思考しなければならないのは、どこでも同じか。

今日はマーケティングミックス。4Pの話。

プロダクトのコンセプトはWhat視点で考えよう。と。

つまり、顧客が「何をしたいのか」を考えるのがコンセプトなのよね。

それを実現する手段として製品(プロダクト)がある。

ふむ、確かに。

サービス・マーケティングの話も面白かった。

言われると「確かに」の連発なのよね。

無形のサービスであるとか、生産と消費が同時であるとか。

購買リスクが高いとか。

旅行で宿に泊まるとき、慎重に良い宿を探したり、飲み会で良い店を探したりする行為はリスク回避だったんだね。

SWOT分析も今回登場。

SW(強み、弱み)は、内的な事象を。

OT(機会、驚異)は、外的な事象を分析する。

外的は「自分達(達)ではどうしようもない事柄」を分析するんだよ。

ってことを憶えておこう。

経営戦略

ヨドバシカメラのポイントカードがどのような経営戦略に基づいているのか、どのような戦略になっていったのかをケーススタディ。

ふむ、「顧客情報の収集」「囲い込み」までは分かったけど、

「対メーカ対策」「資金繰り対策」ってのは気付かなかったなぁ。

強引な値引きをしない店だったら、商品の値崩れを気にしないで済むからメーカも安定供給してくれるしね。

顧客志向から会社志向に移行していったのか・・・。

それにしても驚いたのが「資金繰り対策」。

ポイントっていうのは、ポイント分のお金を顧客からヨドバシが集めているようなものだから、それを上手に運用すると。

それに気付いたからヤマダ電機でもポイント制を導入したのね。

それにしても「戦略」という言葉の定義が難しい。

とりあえず、戦略は構造的側面と、プロセスという二面性を持つこと。

それを意識した議論が大切であると言うことを憶えておこう。

あと、PPM(Product Portfolio Management)について何故、バーニーちゃんも伊丹ちゃんも触れなかったのか?

それを考えるのが来週までの宿題。

「何故考えなかったのか?」を考えるには、PPMが果たすべき役割を考え、経営戦略における位置付けを考えればいいかな?

つまり、経営戦略的にPPMがどのような意味を持つのか?

基本的には「持たない」と考えたから、バーニーちゃんも伊丹ちゃんも触れなかったのか?

それとも、あまりにも常識的過ぎて触れなかったのか?

ってな感じかな・・・

ん?ポートフォリオか。ポジショニング分析だよね。基本的には。

そうすると、マイケル・ポーター的?

バーニーは、リソース視点だから・・・って辺りを攻めるのが吉か?

posted at 2006/04/18 0:46:13

lastupdate at 2006/04/18 1:05:07

【修正】

comments (0)

||

Menu

Category

Pageview Ranking

Search

Link